[이즈미 지하루 서경대 국제비즈니스어학부 교수 칼럼] 일본의 마음을 치유한 ‘닥터 안’

이즈미 지하루 일본 출신 서경대 국제비즈니스어학부 교수

“예를 들어 병들거나 사람이 죽거나 전쟁, 빈곤, 재해도 그렇고 이 세상에는 사람의 마음을 해치는 것이 그득하다. 괴로움을 쓱 하고 닦아내 버릴 수 있다면 얼마나 좋을까. 그러나 그럴 수 없어. 난 조물주가 아니니까. 인간으로선 불가능해. 거의 아무것도. 그럼에도 불구하고 내가 할 수 있는 것은 무엇일까.”

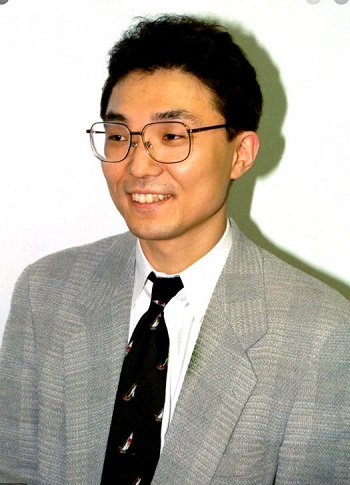

한신·아와지 대지진 25주년을 맞아 1월 18일부터 일본 NHK에서 방송됐던 4부작 드라마 ‘마음의 상처를 치유하는 것’이 일본 사회에 큰 감동을 일으키고 있다. 드라마는 주인공인 안 가즈타카(安和隆)를 연기한 배우 쓰카모토 다스쿠의 부드러운 오사카 사투리 내레이션으로 시작한다. 안 가즈타카는 실제 인물 ‘안 가쓰마사(安克昌)’를 모델로 한다.

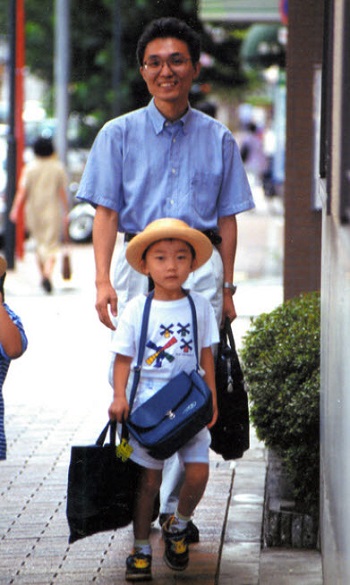

안 가쓰마사는 1960년 오사카에서 태어난 재일동포 3세다. 고베대 의학부를 졸업하고 대학 부속병원 정신과에서 근무했으며 고베시 니시시민병원 정신신경과장으로 일했다. 1995년 1월 17일, 한신·아와지 대지진의 재해를 본인도 입었지만, 헌신적으로 피난소 등을 찾아다니며 진료 활동을 벌였다. 전국에서 달려온 정신과 자원봉사자들을 코디네이팅한 것도 그였다. 그 현장 상황을 신문에 연재한 ‘피해지 진료기록’을 모아 출간한 서적 ‘마음의 상처를 치유하는 것’으로 1996년 학술연구자의 등용문이라 일컬어지는 ‘산토리학예상’을 수상했다. 그 후에도 그는 정열적으로 연구와 치료에 매진했으나 안타깝게도 간세포암으로 2000년 12월 39세의 나이에 아내와 세 명의 자녀를 남기고 세상을 떠났다. 그는 피해자 마음 치유의 실천에 대한 길을 만들었고 일본에서 심적 외상후스트레스장애(PTSD) 연구의 선구자가 됐다.

드라마는 1970년, 열 살의 그가 자신의 성이 ‘야스다(安田)’가 아니라 ‘안(安)’이라는 재일한국인이었다는 사실을 알게 되는 시절에서 이야기를 풀어간다. 일본인도 아니고 한국인도 아닌 스스로의 정체성을 찾는 갈등 속에서 복잡한 사람의 마음에 흥미를 가져 정신과 의사가 되길 결심했다. 아버지의 큰 반대가 있어 고독을 느꼈으나, 어릴 때부터 좋아했던 책과 재즈를 벗 삼아 이겨냈고, 겸손하며 근면하면서도 매력 넘치는 인품을 지녀 주변 사람들의 신뢰를 얻었다. 특히 드라마에서 재즈 피아노를 즐겨 치는 모습이 그의 멋스러움을 배가시켰다.

그는 암 선고를 받은 뒤 통원치료를 하면서도 진료를 계속 했으며 남겨진 짧은 시간을 가족과 보냈다. 딸에게는 외발 자전거를, 아들에겐 체스를 가르쳤다. 갓 태어난 아이에겐 이름을 지어줬고, 아내와는 함께 영화를 보러 갔다. 정신과 의사로서 마지막 환자는 남겨진 자신의 가족이었다.

현대사회는 스트레스가 많다. 전쟁, 빈곤, 재해 등 예측할 수 없는 사고도 많다. 바이러스도 마찬가지다. 눈에 보이지 않는 공포 속에서 상처받는 것은 신체뿐이 아닌데 외상이 드러나지 않는 마음은 간과되기 쉽다. 그의 시선은 대지진에 머무르지 않고 모든 심적 외상 체험과 그 치유로 향하고 있었다.

그는 피해자의 마음 상처와 치유의 중요성을 호소했다. 하지만 치유가 제도나 전문가만의 문제로 다뤄지는 것에는 비판적이었다. 물론 제도나 기술이 선행돼야 하겠지만 그것만이 사람의 마음을 치유하는 것이 아니다. 주변 사람과 사회의 이해 없이는 상처를 치유할 수 없다. 그가 지향했던 것은 상처받은 사람을 잘라버리는 엄격한 사회가 아니라 약자에게도 친절한, 마음의 상처를 서로 배려하고 사람을 존중하는 사회였다. 그런 사회야말로 품격 있는 사회라고 계속 주장했다.

한국의 경우는 어떨까. 1995년 6월 삼풍백화점 붕괴 사고, 2003년 2월 대구지하철 참사, 2014년 4월 세월호 참사의 생존자와 유족들. 그들 마음에 주변 사람들은 얼마나 다가갔을까. 사회가 그들의 아픈 목소리에 얼마나 귀를 기울였을까. 그리고 코로나19의 확진자가 증가하고 있는 지금 그들과 그 가족들은 얼마나 존중받고 있을까 하는 생각이 들었다. 모두에게 다가가고 그들의 얘기에 귀를 기울이고 함께 품어가는 사회가 돼야 될 것이다.

<원문 출처>

http://www.donga.com/news/article/all/20200306/100032057/1